Auteur : Stéphane MORTIER

Il ne s’agit pas de renverser la tendance et de contrebalancer des principes universels de scientificité mais d’apporter un caractère plus objectif aux réflexions en prenant en compte les modes de pensée locaux, les réalités culturelles et linguistiques, les us et coutumes,… L’objectif final recherché est la mise en place d’une réflexion stratégique globale utile au continent africain en vue de son développement économique et humain ainsi que de son positionnement dans le monde.

Peut-on alors théoriser cette réflexion stratégique africaine ? Il nous semble que oui mais beaucoup de points sont à soulever, éclaircir, affiner afin qu’une nouvelle réflexion stratégique puisse s’ancrer sur le continent. Nous tentons ici d’amorcer la réflexion en abordant ces différents points sur lesquels il faut agir.

Une réflexion ancrée possible et nécessaire

Non seulement il est possible, mais il est surtout de notre devoir de développer une théorie de la réflexion stratégique africaine. Cette entreprise est déjà en cours à divers degrés et beaucoup d’éléments sont déjà disponibles mais pas toujours coordonnés ou mis en perspective les uns avec les autres.

Il ne s’agit pas de créer une théorie unique et monolithique, mais plutôt un écosystème de pensée stratégique ancré dans les réalités, les histoires, les cultures et les aspirations de l’Afrique, en dialogue critique avec le reste du monde.

Quatre constats poussent à une réflexion approfondie sur cette volonté de théoriser une réflexion stratégique africaine.

Le premier est la nécessité de dépasser le cadre d’analyse occidental. En effet, la plupart des théories stratégiques dominantes (réalisme, libéralisme en relations internationales, théories économiques du développement,) sont nées de l’expérience historique de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Elles offrent des outils, mais elles sont souvent inadaptées ou insuffisantes pour comprendre la complexité des sociétés africaines, leurs modes de gouvernance, leurs économies de rente, leurs systèmes de sécurité et leurs dynamiques sociales. Notons toutefois des théories comme les théories de la domination développées par des penseurs sud-américains qui font exception sans pour autant être adaptées au contexte africain actuel.

Le deuxième consiste en la prise en compte des spécificités historiques et culturelles africaines qui sont trop souvent écartées des réflexions. L’histoire pré-coloniale, les traumatismes de la colonisation, les dynamiques post-coloniales, le poids de la dette, la multiplicité des langues et des cultures, l’importance des solidarités communautaires et familiales,… sont autant d’éléments qui façonnent une réalité unique qui nécessite ses propres grilles de lecture.

Le troisième constat relève de l’émancipation intellectuelle. Développer sa propre capacité de réflexion stratégique est une forme de souveraineté. Cela permet de définir ses propres priorités, ses propres concepts et ses propres solutions plutôt que de simplement importer et appliquer des modèles conçus ailleurs, hors du continent.

Enfin, en quatrième lieu, des défis s’imposent au continent africain et il est nécessaire d’y répondre.Répondre aux défis contemporains. Des problématiques telles que l’extrémisme violent, les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles, la transition démographique, l’intégration régionale et la révolution numérique entre autres demandent des réponses contextualisées. Une pensée stratégique africaine peut mieux appréhender ces enjeux qui s’expriment à l’aune des réalités locales.

Au regard de cette contextualisation, sur quelles bases pourrait reposer une théorie de la réflexion stratégique africaine ?

Vers une théorie écosystémique de la réflexion stratégique africaine

La réflexion stratégique africaine n’est pas à construire totalement, ses fondations existent mais doivent être mobilisée dans une vision plus stratégique de la réflexion.

Le continent africain est détenteur d’un héritage philosophique et historique (pré-colonial) particulièrement important. Nous l’illustrerons par trois exemples. Premièrement le palabre, l’arbre à palabre, la canne à palabre… Voilà qui est d’une modernité exemplaire alors qu’on évoque dans le monde des affaires l’arbitrage, la médiation, la conciliation. Les modes alternatifs de règlement des différends semble avoir des racines profondes et anciennes sur le continent africain. Cela est une force et un modèle sur lequel se baser dans les pratiques de développement économique. Deuxièmement, l’Ubuntu. Ce n’est autre qu’une philosophie humaniste originaire d’Afrique subsaharienne qui exprime une vision profonde de la communauté. Son principe fondateur peut se traduire par l’adage suivant : Je suis parce que nous sommes. Cette vision de la société, du monde, promeut des valeurs telles que le partage, l’entraide, la générosité et le respect mutuel. Le succès individuel n’y est pleinement réalisé que lorsqu’il contribue au bien-être collectif. De grandes figures comme Nelson Mandela et Desmond Tutu ont encouragé la réconciliation et la coexistence harmonieuse en s’inspirant de l’Ubuntu. Troisièmement, l’influence et la puissance des sociétés pré-coloniales. A titre d’exemple l’Empire du Grand Zimbabwe (Mwene Mutapa) du 14 au 17ème siècle qui était une grande puissance économique exerçant son contrôle sur les routes commerciales de l’or ; le Royaume Ashanti qui exprimait toute sa puissance au 17ème siècle en contrôlant les mines d’or ; les Royaumes Numides qui étaient des diplomates hors pairs en Afrique du Nord déjà deux siècles avant notre ère ; ou encore le Royaume Kongo qui au 14ème siècle contrôlait le commerce du cuivre et de l’ivoire notamment.

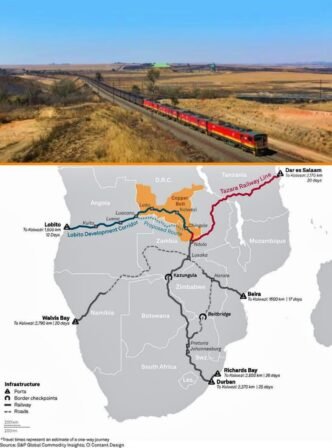

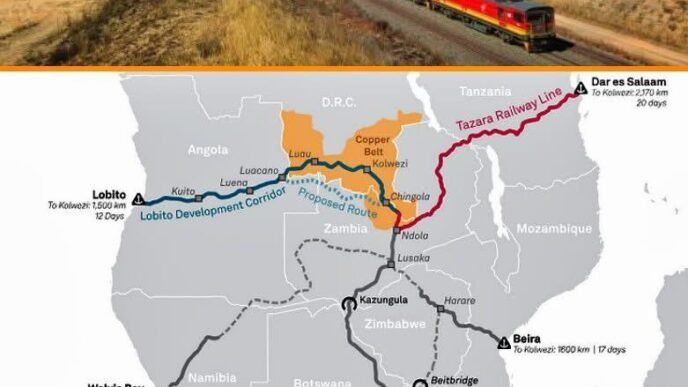

Quant à l’histoire récente elle mérite une réinterprétation critique tout en gardant l’objectivité nécessaire à une compréhension utile. La colonisation reste pour la plupart des africains une blessure ouverte et à juste titre. Mais il est impossible de faire abstraction des dynamiques de colonisation et de décolonisation : elle sont des faits historiques qu’il faut analyser avec une vision africaine, décorrélée de l’ancrage intellectuel des anciennes puissances coloniales. La période postcoloniale doit également être regardée avec recul et hors du champ émotionnel. Cette période est caractérisée par nombreux conflits, internes et internationaux qui se sont succédé jusqu’à ce jour. Leur analyse ne peut s’affranchir d’un travail historique, économique et socio-culturel. Comment comprendre un conflit tel que celui qui oppose la République Démocratique du Congo et le Rwanda sans regarder les réalités historiques de la féodalité pré-coloniale, des politiques coloniales (allemande et belge), d’une décolonisation empreinte de conflictualités internes, des frontières tracées sans considérations sociales et sociologiques, le rôle de puissances étrangères, la soif de pouvoir des individus, les enjeux économiques, le soft power, la manipulation, les médias, les réseaux sociaux,… Tout est interrelié et chaque élément pris seul n’apporte aucun élément de réflexion , c’est le tout qui donne le caractère stratégique à la réflexion. Au-delà des conflits armés, plusieurs échecs sont à relever dans le cadre de projets continentaux ou régionaux. L’Union Africaine, bien qu’étant une institution nécessaire et utile, peine à réaliser ses objectifs ; la question des monnaies communes dans certaines zones revient régulièrement, souvent autour des polémiques sur le franc CFA ; de grands projets d’infrastructures régionales ou continentales peinent à voir le jour… Ces initiatives échouées ou non-abouties sont trop souvent mises en avant au détriment des initiatives qui ont fait leurs preuves. Les narratifs accompagnant les échecs sont à la fois plus nombreux et mieux construits. Or l’image d’un pays, d’une région ou d’un continent se construit sur les réussites et la façon dont on les fait connaître au monde ! Un changement de paradigme est nécessaire dans la réflexion stratégique.

Les penseurs et écoles de pensée africains sont trop peu connus et enseignés. S’appuyer sur l’héritage des théoriciens comme Cheikh Anta Diop (autonomie culturelle et scientifique), Kwame Nkrumah (panafricanisme et néo-colonialisme), Julius Nyerere (Ujamaa et autosuffisance), Thomas Sankara (développement endogène), Frantz Fanon (violence coloniale et décolonisation), Valentin-Yves Mudimbe (déconstruction des fondements épistémologiques) et bien d’autres ne peut qu’enrichir à la fois le mode de pensée et inéluctablement la réflexion stratégique ancrée. Intégrer les travaux contemporains d’intellectuels africains (économie, sociologie, science politique,…) dans la réflexion devrait être systématique. De nombreux intellectuels, professeurs, chercheurs africains produisent de très nombreux articles, rapports et ouvrages de qualité qui sont malheureusement trop peu diffusés ou trop peu accessibles. Or la réflexion ancrée se situe dans ces travaux.

Enfin, une théorie stratégique africaine ne peut ignorer le rôle crucial des diasporas, des femmes, des jeunes, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs et de la société civile dans la transformation du continent.

Des obstacles à surmonter mais aussi des avancées significatives

Une réflexion stratégique africaine, à l’échelle du continent, ne peut être que confrontées à des obstacles. En effet, l’Afrique n’est pas un pays mais un continent empreint de diversité. Il convient donc de réfléchir à une théorie qui reconnaît et met en avant cette diversité plutôt que de l’écraser. Comme déjà évoqué précédemment, aujourd’hui encore les paradigmes occidentaux sont prépondérants : les universités, les médias et les élites sont souvent formés dans le moule occidental en sont les principaux véhicules. Il faut tenter, pas à pas, de déconstruire cette hégémonie intellectuelle et tendre vers une réflexion plus ancrée. Pour atteindre cet objectif, il est crucial de développer des centres de recherche, des think tanks (comme l’Institut Africain de la Réflexion Stratégique), des revues académiques et des programmes universitaires dédiés, financés de manière indépendante. Il convient également de sortir d’un académisme trop marqué : la réflexion doit nourrir l’action, la théorie doit nourrir la pratique. Créer des ponts entre les intellectuels, les décideurs politiques, les militaires, les entrepreneurs, la société civile et les citoyens s’avère inéluctable pour atteindre l’objectif fixé.

Tout cela est d’ores et déjà initié en de nombreux endroits, dans de nombreux secteurs. La réflexion stratégique en Afrique n’en est pas au point zéro mais manque d’une théorisation. Les débats sur la passé colonial et la décolonisation des savoirs n’est plus tabou. De l’Algérie au Rwanda, en passant par le Sénégal et bien d’autres, ces débats sont nourris à la fois de réflexion politiques, scientifiques et sociologiques. Également il est de plus en plus récurrent d’entendre des dirigeants ou responsables africains évoquer des « solutions africaines aux problèmes africain ». En ce sens, le travail d’institutions comme l’Union Africaine avec son Agenda 2063 correspond totalement à ces avancées vers une réflexion stratégique ancrée malgré quelques écueils et difficultés (manques de moyens, dépendance financière,…). La Zone le libre-échange continentale africaine (ZLECAF) en est un autre exemple. La Banque Africaine de Développement contribue également à cette évolution. Mais ce sont surtout les think tanks tels que l’IARS et bien d‘autres, avec la participation d’intellectuels, de responsables et d’auteurs africains qui apportent leur pierre à l’édification d’une réflexion stratégique ancrée.

Conclusion

Développer une théorie de la réflexion stratégique africaine n’est pas un exercice d’isolationnisme ou de rejet de l’Occident. C’est un acte de souveraineté intellectuelle essentiel.

Il s’agit de forger des outils conceptuels pertinents, des grilles de lectures pour analyser le monde à partir de l’Afrique, et non seulement sur l’Afrique. C’est un projet ambitieux, complexe et pluriel, mais absolument vital pour l’avenir du continent et sa place dans le monde.

Le processus est déjà engagé mais a besoin d’être encouragé, financé et amplifié. La prise de conscience des responsables africains de la nécessité d’une réflexion stratégique africaine sera la voie du développement du continent. C’est ce à quoi s’attelle l’IARS, notamment au travers de l’organisation du Débat Africain de l’Intelligence Économique.